2014年1月1日 フランクフルト・オペラ

指揮 セバスティアン・ヴァイグレ

フランクフルト・オペラは偉い。

何が偉いって、年末は「こうもり」などお決まりの演目、元旦は休館となる劇場が多いのに、大晦日も元旦も関係なく、普段どおりレパートリー作品を上演しているのが偉い。(ちなみに12月31日はトスカ)

おかげで1月1日の行動計画は迷わずすんなりと決めることが出来た。はっきり言って、他に面白そうな公演はドイツにはなかった。私としては大変ありがたかった。

元旦祝日であっても、この日の指揮者はちゃんと音楽監督だし、歌手も何人かは国際級だし、よく揃えたという感じだ。

ただ、このオペラの伴奏オーケストラは小編成。そこら辺はひょっとして労組に配慮したか? いや実のところはわからんけどな。

さて、まずは演出の方から述べるとしよう。

演出家は今さら説明するまでもなく、往年の大歌手。ただ最近はすっかり劇場監督、演出家としての名声と地位を確立させていて、その職がすっかり板についてきたようだ。

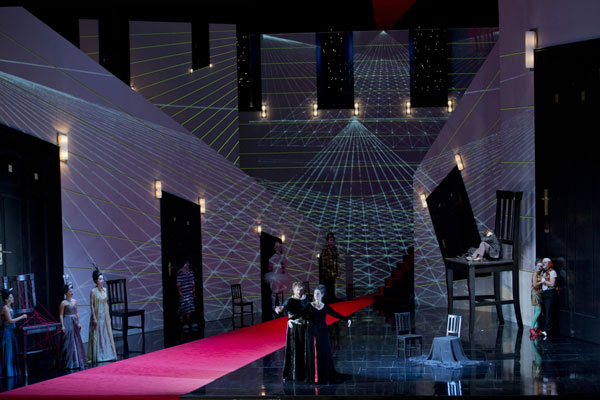

いくつか特色を見つけることが出来たが、最大のポイントは、第二幕のオペラの場面=貴族の屋敷内にある舞台を不思議な空間=ファンタジー空間にしたこと。

このファンタジー空間は、絵画技法でも用いるような遠近法、一点透視図法を駆使することによって作られている。(舞台に置かれたイスやドアは、奥にあるのは小さく、手前は大きくなっている。)

その結果、登場人物は立ち位置によって、巨人になったり、小人になったりする。

演出家はこの仮想空間を利用して、この物語をお伽話の世界に置き換えようとしたのだと思う。

はっと思い付くのは、「不思議の国のアリス」であろう。ファスベンダーはこの物語から何らかのヒント、インスピレーションを得たのではないかと推測する。もちろん単にそのままなぞらえ、読み替えるようなことはしていない。子供向けの童話の世界ではなく、あくまでも大人の物語である。

本来第一幕にしか登場しない作曲家が上演中の様子を心配して舞台を覗きにやってくるが、それがちょうど「現実の世界から仮想の世界を覗く」という役目を果たし、演出効果を一層高めていた。

以上のとおり、アイデアとしてはとても興味深く、秀逸であったが、一つだけ苦言を呈したいことがあった。

アリアドネを歌うソプラノ歌手からしたら、これはたまったものではない。だって、感動的なアリアを歌っている最中に会場からクスクス笑いが起きるのだよ。こういうことは絶対に起こしてはいけないことだと思う。しかもそれをやらかしたのが往年の大歌手ファスベンダーだから、なおさら首を傾げざるを得ない。もうすっかり歌手の気持ちを忘れてしまったのであろうか?

出演者について。

一番良いと感じたのは作曲家役のクラウディア・マーンケ。小柄だが歌も演技も実に堂々としていて、存在感を出しいていた。作曲家は多様な演技を求められる役者的な役なので、ついこちらも演劇的に見てしまうのだが、マーンケの場合、しっかりと役に没入しながらも、歌が実に音楽的だった。これは特筆すべきだと思う。

それに比べると、アリアドネ役のニールントはやや線が細い。元々彼女は声で威圧するタイプではなく、繊細な発声コントロールで勝負するタイプ。例えば、新国立で披露したばらの騎士の元帥夫人マルシャリンなんかは表現力が巧みでとても素晴らしかった。役によりけりということか。

もう一人の主役バッカスのケーニッヒは、期待はずれ。

おっと、期待はずれというのは高い期待にそぐわない場合に用いる言葉。だとしたら、最初から期待していなかったので、そういう意味では予想どおりという言葉を当てはめておこう(笑)。

(ゴメンね失礼なこと言って)

指揮者のヴァイグレであるが、鑑賞し終えた時、私の中に「良かった。感動した。」という心地良い感興が湧き上がった。この時、私はきっとヴァイグレの音楽に大きな満足感を抱いたのだろうと思う。

しかし今、かなりの時間が経過して振り返ってみると、指揮者の音楽についてあまり思い起こすものがない。指揮者ついて書こうとして何も思い浮かばない現実に戸惑っている。

ということは、ヴァイグレが創出した音楽というより、R・シュトラウスの音楽そのものに感動した、ということではなかろうか。

まあ、結構こういう事ってよくあるわけでして。